Ein Welt-Theater in drei Teilen

Puccinis Il trittico als packender Bilderbogen an der Bayerischen Staatsoper

„Come è difficile esser felici“ seufzt Giorgetta, zwischen missmutigem Ehemann und impulsiven amante hin- und her gerissen in Il tabarro, dem Eingangsstück von Puccinis trittico. Das Tryptichon, Musiktheater im Dreierpack – der rheinische Teil der Menschheit würde jetzt das Wort „Dreigestirn“ verwenden – gehört zu den wenig bekannten Opern Puccinis und erobert sich nach Jahrzehnten weitgehender Abstinenz erst ganz langsam wieder einen Platz in den Spielplänen. Dabei gehört die Trias der Einakter Il tabarro, Suor Angelica und Gianni Schicchi mit zu den spannendsten und ambitioniertesten Arbeitsnachweisen des Musikdramatikers Puccini, der hier drei in sich autonome und doch mit einander verzahnte und praktisch durchkomponierte Partituren vorgelegt hat: ein düsteres, im Malochermilieu eines Schleppkahns spielendes Eifersuchtsdrama im knallharten Verismo-Stil, eine mystisch angehauchte Individualtragödie unter Klosterfrauen mit bizarr-esoterischem Finale und schließlich eine burleske und rabenschwarze Gaunerkomödie. Die großen kontemplativen, „traditionellen“ Arien hat der Komponst im Laufe seiner Karriere immer mehr reduziert und im trittico sind sie praktisch gar nicht mehr anzutreffen, höchstens noch als Momentaufnahme, als lyrische Verdichtung von Emotionen oder bewußt gesetzte Kontrapunkte; die zweifellos schönste davon ist natürlich Laurettas „O mio babbino caro“ aus dem Schicchi, die nicht umsonst auch außerhalb der Oper eine Karriere als klingende Chiffre für die Sehnsucht nach dem Süden hingelegt hat.

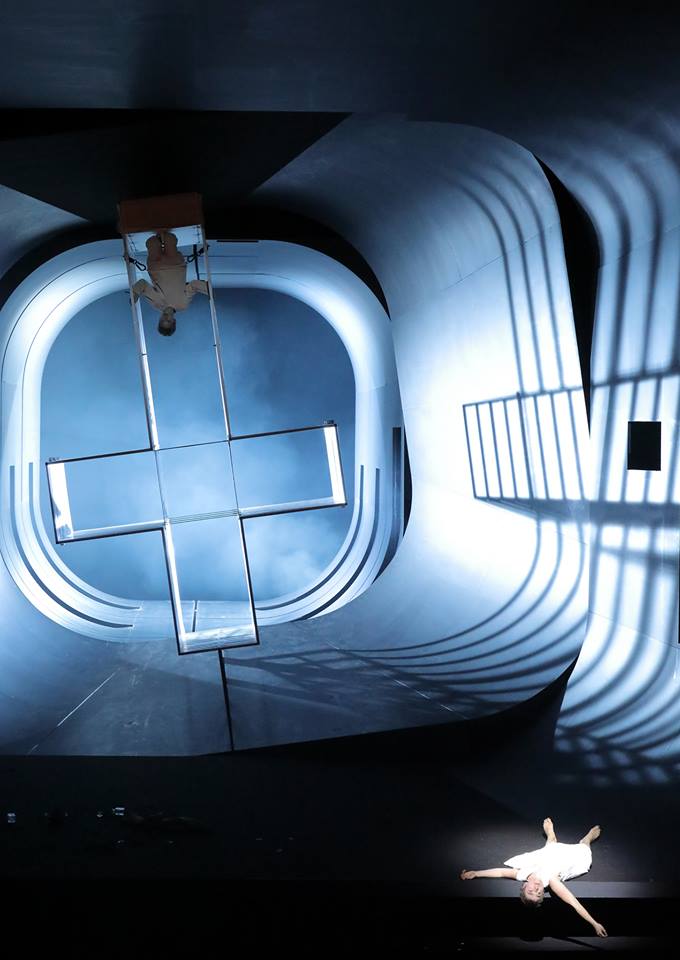

Tunnelblick aufs Tryptichon: Bernhard Hammers Bühnenbild (Foto: Wilfried Hösl)

Tunnelblick aufs Tryptichon: Bernhard Hammers Bühnenbild (Foto: Wilfried Hösl)

Die größte Challenge bedeutet Il trittico selbstredend für die Regie; schließlich gilt es, diese drei so unterschiedlichen Geschichten in einen erzählerischen Rahmen zu bringen und die inhaltlichen Parallelen herauszuarbeiten. Und damit nicht genug, im konkreten Fall ging es auch noch darum, eine schwarze Bilanz von – saisonübergreifend – vier Regie-Debakeln in den letzten fünf Premieren aufzuhellen. Beides ist der jungen holländischen Regisseurin Lotte de Beer bei ihrem BSO-Debüt ganz famos gelungen. Um die Einheit der Erzählung zu betonen hat Bühnenbildner Bernhard Hammer einen mattschwarzen, sich nach hinten stark verjüngenden röhrenförmigen Bühnenraum geschaffen, der – gewiss nicht unbeabsichtigt – stark an Götz Friedrichs berühmten Zeittunnel aus dem Berliner Ring erinnert. Somit schafft das Regieteam ein starkes visuelles Zeichen für den Zeitstrom an sich, ein Raum-Zeit-Kontinuum der Geschichte, das sozusagen angehalten wird, um die drei Geschichten zu erzählen, als dramatische, melancholische oder lustige Ausschnitte aus dem Lauf der Welt und dem Leben ihrer Bewohner. Ein echtes Welt-Theater. Der Tunnel bleibt als optische Form und Verbindung den ganzen Abend präsent, die einzelnen Schauplätze – der Schleppkahn, das Kloster und das Schlafzimmer des verstorbenen Buoso Donati – werden mit sparsamen Versatzstücken angedeutet, während die von Jorine van Beek entworfenen Kostüme die jeweiligen Epochen konkret aufnehmen; die Entstehungszeit der Oper, das ausgehende 17. Jahrhundert und schließlich die Florentiner Renaissance. All das ist genau und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

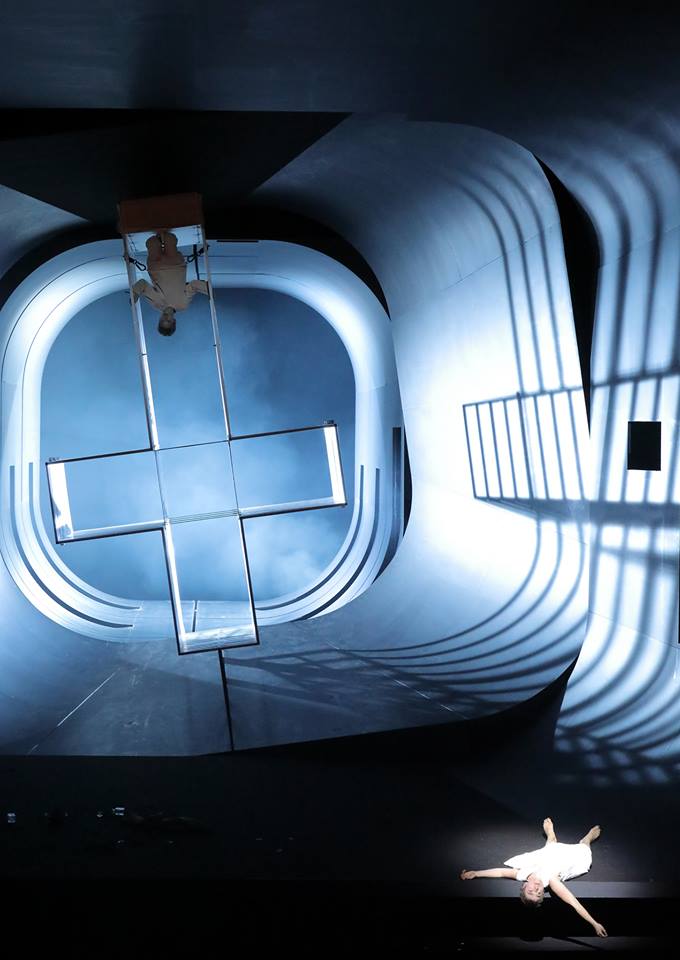

Die inhaltliche Klammer der drei Geschichten ist der Tod, der in Puccinis Kosmos, und ganz besonders im Trittico, den Gegenpol zur Liebe und stets Endpunkt und Anfang markiert: Michele tötet rasend vor Eifersucht den Rivalen, Angelica nimmt sich vor Kummer um den Tod ihres Kindes das Leben und der Tod des Buoso setzt die turbulente Farce um Erbschleicherei, Heuchelei und Täuschung erst in Gang. Als Symbol dafür läßt de Beer an den Schnittpunkten der drei Opern eine neuzeitlich, wenngleich leicht altmodisch gewandete Trauergesellschaft mit Sarg auftreten und am Ende mischt sich das Personal aus den ersten beiden Stücken, ob tot oder lebendig, wie Geistererscheinungen unter das Schicchi-Ensemble; ein beeindruckendes Schlußbild. Starke Theaterbilder zu erfinden, gehört offenbar zu den Stärken der Regisseurin, aber auch die Personenführung ist präzise, sinnstiftend und differenziert; die Konwitschny-Schule, aus der Lotte de Beer entstammt, übersetzt sich durchaus. Atmosphärisch gelingt der ganze Abend ungemein eindrucksvoll, klischeefrei und von geradezu soghafter Intensität. Lediglich die Lösung des Finales von Suor Angelica mit der Vision der sterbenden Protagonistin, die einen sich öffenenden Himmel mit der Erscheinung der Jungfrau Maria mit Kind zu erblicken glaubt, hat mich nicht wirklich überzeugt. Zwar ist das sich am Ende um die eigene Achse drehende bühnenfüllende Neon-Kreuz wiederum ein spektakuläres Bild, aber die Marienerscheinung nebst halluzinierter Schlußapotheose findet nicht statt. Stattdessen steht die böse Tante mit dem Kind inmitten des sich drehenden Kreuzes, während Angelica am Bühnenrand ganz konventionell zusammensackt. Das ist für diese rauschhafte Musik denn doch eine etwas nüchterne Bebilderung; hier hätte ich mir ein wenig mehr Mut zum Kitsch gewünscht… Doch das ist angesichts eines so spannenden Abends voller großer Emotionen zu verschmerzen.

Suizid unterm Dreh-Kreuz: Ermonela Jaho als Angelica (Foto: Wilfried Hösl)

Jene kommen auch aus dem Orchestergraben, wo sich Kirill Petrenko und das Staatsorchester in Gala-Form präsentieren. Was Petrenko hier aufführt, ist nicht nur eine grandios dichte, farbenreiche und plastische Interpretation, sondern geradezu eine Ehrenrettung des immer noch sträflich unterschätzten Komponisten. Wie schon bei seinen atemberaubenden Tosca-Dirigaten zeigt Petrenko uns Puccini als einen Künstler des 20. Jahrhunderts, der die tradierten Dramenmodelle der Oper des Ottocento zwar noch aufgreift und als Filter mitlaufen läßt, in Wirklichkeit aber längst auf dem Weg in die Moderne ist. Frappierend ist einmal mehr Petrenkos Sinn für orchestrale Farbgebung und atmosphärische Zuspitzung; so gibt er jedem der drei Stücke eine individuelle und unverwechselbare musikalische Faktur, auch und gerade in den leisen Passagen. Da werden Nebel und die Abenddämmerung über der Seine ebenso plastisch wie die klösterliche Kontemplation und die pralle Burleske des Schicchi. Ähnlich wie die Regie entfalten auch Petrenko und das Orchester einen ad infinitum gedachten Strom, der sich immer wieder momentweise zu musikalischen Brennpunkten verdichtet; das geht richtig tief unter die Haut.

Moment der Abrechnung: Yonghoon Lee (Luigi) und Wolfgang Koch (Michele) – Foto: Wilfried Hösl)

Moment der Abrechnung: Yonghoon Lee (Luigi) und Wolfgang Koch (Michele) – Foto: Wilfried Hösl)

Auch gesungen wird in dieser Premiere wieder auf hohem, teilweise höchstem, Niveau und zwar nahezu durchgehend vom gesamten, sehr umfangreichen Ensemble. So läßt sich am Ende kaum zu sagen, welches der drei Teams am meisten begeistert hat… Vielleicht das des tabarro? Denn gleich im Eröffnungsdrittel ging es richtig in medias res und angesichts der zwischen den Protagonisten aufgebauten Spannung fühlt man sich wie in einem Drama von Ibsen odser Tenessee Williams zwischen Beziehungshölle und aufbrechenden Lebenslügen. Dafür stehen mit Eva-Maria Westbroek als Giorgetta und Wolfgang Koch als Michele zwei grandiose Singdarsteller, die nichts und niemanden schonen und ihre Figuren mit physischem und stimmlichem Totaleinsatz gestalten. Für Koch ist dies die erste italienische Partie am Haus und sein markanter Bariton kommt auch bei Puccini bestens zur Geltung, zumal der Künstler ja auch im deutschen Fach stets die lyrische und kantable Linienführung in der Stimme hat. So zeigt er den eifersüchtigen Binnenschiffer nicht einfach nur als Griesgram, sondern als seelisch tief verletzten, an der Welt verzweifelnden Charakter. Ein ähnlich eindringliches Rollenporträt gelingt, trotz einiger leicht angeklirrter Höhen, auch Eva-Maria Westbroek, ebenso durch den Verlust des gemeinsamen Kindes traumatisiert wie ihr Mann, sehnt sich Giorgetta nach dem Ausbruch und der Freiheit, gebündelt in ihrem Arioso „È ben’altro il mio sogno“, eine flammende Beschwörung eines selbstbestimmten Lebens und Neuanfangs. Ob ihr Lover, der sportive junge Arbeiter Luigi, dafür der Richtige ist? Yonghoon Lee fällt von einer Macho-Pose in die nächste und gibt einen virilen Halunken hart am Rande der Klischeehaftigkeit, was man innerhalb einer so präzise gearbeiteten Personenregie durchaus als Absicht werten darf… Auch stimmlich ist Lees Vortrag gewohnt handfest und linear-kraftvoll, die betörenden Töne sind eher sparsam ausgesät. Starkes Profil gewinnen auch die drei kleineren Partien; wenn ein Opernhaus als Einspringerin für die angekündigte Hausbesetzung der Frugola eine renommierte Wagner-Sängerin wie Claudia Mahnke aus dem Hut zaubert, dann weiss man, was es geschlagen hat. Martin Snell (Il Talpa) und Kevin Conners (Il Tinca) machen aus ihren kleinen Partien ebenfalls prägnante Charakterstudien. Damit war die Messlatte für die Kollegen des zweiten und dritten Drittels schonmal ziemlich hoch aufgelegt…

Mit einmal kurz Luftholen geht es dann gleich weiter, vom Kahn ins Kloster, vom Thriller zum Mysterienspiel, von amore zu preghiera… Und Petrenko macht in den ersten drei Takten klar, dass wir eine andere Welt betreten haben, der klangfarbliche Paradigmenwechsel ist ebenso hart wie sinnfällig, weiche, blumige und filigrane Tongirlanden erfüllen den Raum und fast könnte man sich in einer vollendeten Idylle wähnen, aber der Dirigent macht die unter der friedvollen Oberfläche brodelnden Konflikte unüberhörbar; Angelica, die verhinderte Mutter und Nonne wider Willen, fügt sich bei näherem Hinhören nämlich so gar nicht ein ins fromme Kollektiv und singt von ganz anderen Dingen. Auch hier geht es um eine tief verschüttete, selbstzerstörerisch starke Sehnsucht nach Liebe. Der Erfolg dieses – per se nicht unproblematischen – Mittelteils hängt praktisch zur Gänze von einer starken Besetzung der Titelrolle ab. Ermonela Jaho spielt das ohne Rücksicht auf Verluste, mit autistischen Tendenzen, die unsichtbare Schranke zwischen ihr und den Schwestern ist vom ersten bis zum letzten Moment unüberbrückbar. Stimmlich setzt sie hingegen in erster Linie auf Pianokultur und melancholische Farben. Das ist über weite Strecken sehr berührend, wirkt aber insgesamt eine Spur zu eindimensional, gerade in der Konfrontation mit der bösen Tante und in der Schlußszene klingt die Stimme bei aller Schönheit ein wenig flach, könnte man sich noch mehr vokalen Brennstoff vorstellen. Das ist freilich wieder einmal auf hohem Niveau gejammert, aber siehe oben… So bleibt Michaela Schuster als Zia Principessa klare Siegerin, dass jetzt Schluß mit lustig ist, übersetzt sich sofort, hier kommt Ortrud zu Besuch, mit eherner Stimmgewalt und eiskalter Aura, ein Charakter, so böse, hartherzig und gnadenlos wie nicht von dieser Welt. Und doch bringt Schuster es fertig, nicht zu überzeichnen und präzise in der Rolle zu bleiben, auch im piano, wo die Stimme eine besondere Bedrohlichkeit entfaltet. Der Rest der Klostergemeinschaft wird – naturgemäß – weitgehend im Kollektiv bestritten, entsprechend wenig individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich den anderen Solistinnen; so sei der Einsatz der Damen Claudia Mahnke (La Badessa), Helena Zubanovich (Suor Zelatrice), Jennifer Johnston (Maestra delle Novizie), Anna El-Khashem (Suor Genovietta), Paula Iancic (Suor Dolcina) und Alyona Abramowa (Suor Infermiera) hier zusammenfassend gewürdigt.

Tante Ortrud bringt nichts Gutes… Michaela Schuster (Zia Principessa) und Suor Angelica (Ermonela Jaho) im Clich – Foto: Wilfried Hösl

Tante Ortrud bringt nichts Gutes… Michaela Schuster (Zia Principessa) und Suor Angelica (Ermonela Jaho) im Clich – Foto: Wilfried Hösl

Und dann kommt nach der – dankenswerterweise einzigen – Pause ja noch der Gianni Schicchi, der den Abend nach hinten raus nochmal richtig rund macht. Die Titelfigur ist schon immer eine Paraderolle für persönlichkeitsstarke verschmitzte Erzkomödianten gewesen, von Tajo und Corena bis zu Taddei, Gobbi und Panerai. Für Ambrogio Maestri bedeuten solche Rollenvorgänger keine Bürde, sondern eine spürbare Freude und er reiht sich nahtlos in diese illustre Ahnengalerie der vokalen und schauspielerischen Schwergewichte ein. Maestri beherrscht die Bühne nicht nur mit seiner figürlich-physischen Präsenz, sondern auch mit der Urgewalt seines kernigen und doch geschmeidigen Organs; kein Wortwitz und keine Nuance, die er sich entgehen ließe. Böse kann diesem virtuosen furbacchione niemand sein, schon gar nicht nach dessen charmanter Schlußansprache; hätte Papa Dante diesen Schicchi erlebt, hätte er ihn vielleicht doch begnadigt und nicht literarisch in die Hölle verfrachtet… Die Partie seiner Tochter Lauretta besteht im Wesentlichen aus der eingangs erwähnten Arie, die Sängerin hat also nur wenige Minuten, die Figur lebendig werden zu lassen, denn wenn der Coup beginnt, wird sie vom Papà kurzerhand vor die Tür geschickt, um ganz am Ende noch ein wenig mit dem Herzbuben Rinuccio duettieren zu dürfen… Rosa Feola verströmt dabei den passenden jugendlichen Liebreiz und einen technisch versierten lyrischen Sopran, den man gerne demnächst in größeren Partien hören würde. Auch ihr amante Rinuccio hat mit dem Arioso „Firenze è come un’albero fiorito“ nur eine Gelegenheit, sich vokal vorzustellen. Pavol Breslik liefert das Schmankerl mit aller Strahlkraft und vokalen Schmeichelei ab, die man sich nur wünschen kann; eine absolute Luxusbesetzung, auf die wir in einer Wiederaufnahme im Repertoire womöglich verzichten müssen. A propos Luxusbesetzung: beide waren bereits im tabarro als die Background-Stimmen des namenlosen Liebespaars zu hören… Die Horde der geldgeilen, erbschleicherischen Verwandtschaft wird von Michaela Schuster als Zita mit virtuoser Hysterie angeführt; eine frappierende Verwandlung nach der Pause! Genaues Hinschauen und -hören ist bei dem munteren Gewusel der farbenfroh ausstaffierten und durchaus schrullig inszenierten Typen angesagt, denn gerade hier läßt die Regisseurin ihre Charakterisierungskunst spielen und gibt jedem Einzelnen aus der Mischpoke sein Profil… Was vom Ensemble auch mit großem Einsatz und Spielfreude umgesetzt wird; Martin Snell (Simone), Dean Power (Gherardo), Christian Rieger (Betto), Selene Zanetti (Nella), Sean Michael Plumb (Marco) und Jennifer Johnston (La Ciesca) tragen dieses furiose Finale ebenso mit wie Andrea Borghini als Notar Amantio und Donato di Stefano als Dottore Spinelloccio, letzterer singt seine aus wenigen Sätzen bestehende Partie sogar ganz authentisch in Fiorentiner Mundart.

Finale furioso mit Ambrogio Maestri (links) als Schicchi und Michaela Schuster (Mitte) als Zita – Forto: Wilfried Hösl

Finale furioso mit Ambrogio Maestri (links) als Schicchi und Michaela Schuster (Mitte) als Zita – Forto: Wilfried Hösl

Atemlose Spannung während der Aufführung, großer Jubel für alle Beteiligten und kein einziges Buh; einhelliger kann ein Premierenerfolg nicht sein.

Gehabt Euch also wohl und hört was Schönes,

Euer Fabius

Einsamkeit der Macht: Olesya Golovneva (Maria) in der Schlußszene (Foto: Monika Rittershaus)

Einsamkeit der Macht: Olesya Golovneva (Maria) in der Schlußszene (Foto: Monika Rittershaus)