In England pflegt man am 26. Dezember den sogenannten Boxing Day zu feiern; erst an diesem Tag gibts auf der Insel nämlich die Geschenke, eingepackt in „boxes“, Geschenkschachteln also… In Jan Philipp Glogers Inszenierung des Holländer ist bereits im August Boxing Day; jedenfalls spielen hunderte von quadratischen Pappschachteln eine visuelle Hauptrolle in dieser Produktion. Geschenkt gibt es trotzdem nichts, vielmehr werden in jene Kartons die Tischventilatoren verpackt, die Papa Dalands Firma herstellt und offenbar in die halbe Welt liefert… Ventilatoren, Wind, der fliegende Holländer, Sturm und Schiffbruch? Ist es allso gemeint? Etwas ambitionierter ist es schon und ein kapitalismuskritischer Ansatz ist gerade bei diesem Werk ja auch nicht neu und immer wieder versucht worden. Wieder ist Daland der aalglatte Bonze im grauen Anzug, der profitorientierte Patriarch, Herr über die Ventilatorenfabrik, die Arbeiterinnen, eine Horde trinkfreudiger Bürohengste und einen devoten Fußabstreifer, der im früheren Leben mal Steuermann war… Jedenfalls singt er dessen altbekanntes Liedchen. Kein Wunder, dass Tochter Senta auf diese Umgebung so gar keinen Bock hat und sich lieber als Künstlerin versucht und merkwürdige, torsohafte Skulpturen im Ethno-Look schnitzt; eine davon scheint ihr zum Alter Ego geworden zu sein, jedenfalls schleppt sie sie permanent mit sich herum. Unzweifelhaft ist es Senta und ihre Verweigerung, die den Regisseur an der Geschichte interessiert hat. Auch der Holländer selbst bleibt in ihrem Kosmos eine merkwürdig distanzierte Randfigur, die selbst mit der Schnitzstatue keine Ähnlichkeit aufweist; ein austauschbarer Handlungsreisender mit seltsamen Metallplättchen am Schädel, der mit Rollkoffer und Kaffeebecher aus dem Nirgendwo herangeschlurft kommt… Liebhaber romantischen Grusels oder psychologischer Hinterfragung kommen bei dieser Inszenierung eher nicht auf ihre Kosten. Das erklärt wohl auch, warum sich die Anhängerschaft der Produktion dem Vernehmen nach in Grenzen hält… Am Ende ersticht sich Senta mit ihrem Schnitzwerkzeug, synchron bricht auch der Holländer zusammen, das wirkt mehr wie eine Erlösung aus Versehen denn wie eine bewußt gestaltete Sprengung von Dimensionen. Der Vorhang fällt, um dann – während das Orchester den Erlösungsschluß intoniert – noch einmal für eine Minute aufgezogen zu werden; es wird weiter fröhlich produziert und in Kartons verpackt, allerdings stellt Daland Enterprises jetzt Kitschfiguren des unglücklichen Paares her. Ein Schluß-Gag, der leider die Musik empfindlich stört und in der von mir besuchten Aufführung auch für Gelächter sorgte. Gegen das Konzept an sich läßt sich wenig einwenden, wenn man akzeptiert, dass Gloger sich um die zentrale Frage nach der Identität des Geistwesens und dem Konflikt zwischen Realität und Imagination elegant herumwindet; allerdings hätte die Umsetzung doch konzentrierter ausfallen können, allzu oft behilft man sich mit Griffen in die Mottenkiste des Regietheaters; blinkende Leuchtdioden, Digitalanzeigen mit Zahlenkolonnen, abstrakte Videotricks (Martin Eidenberger) und besagte Rollkoffer hat man doch schon ein paar Mal zu oft gesehen, um es noch spannend zu finden. Auch das Bühnenbild von Christof Hetzer und die Kostüme von Karin Jud erfüllen ihren Zweck zur Umsetzung einer Regie-Idee, entwickeln aber wenig Imagination oder Besonderheit, außer den Pappschachteln bleibt wenig davon im Gedächtnis.

Begegnung am Boxing Day: Senta (Ricarda Merbeth) und der Holländer (Samuel Youn) – Foto: Enrico Nawrath

Begegnung am Boxing Day: Senta (Ricarda Merbeth) und der Holländer (Samuel Youn) – Foto: Enrico Nawrath

Vielleicht hätten bessere Sänger der Sache auf die Sprünge geholfen? Die vorhandenen zumindest wußten mit den Freiräumen, die sie hier geboten bekamen, relativ wenig anzufangen. Das gilt sogar für Ricarda Merbeth als Senta, die zumindest stimmlich eine festspielwürdige Leistung ablieferte; auch den vertrackten Schluß „Preis Deinen Engel und sein Gebot…“ servierte sie mühelos und absolut intonationssicher, so souverän singen das momentan nicht viele. Gestalterisch ist dagegen durchaus noch Luft nach oben, hier klingt die Stimme zuweilen etwas monochrom und emotionsarm im Vortrag. Dennoch stand diese Senta dank ihrer Strahlkraft und vokalen Unbeirrtheit definitiv auf der Habenseite des Abends, ebenso wie Kwangchul Youn als gewohnt kultiviert und mit weicher Stimmfülle singender Daland, Christa Mayer als Chefsekretärin Mary und Benjamin Bruns als kraftvoller Steuermann, der gewiss über kurz oder lang beim Erik landen wird. Diesen gab Tomislav Mužek als etwas schmierig-schwabbelig gezeichneten Loser-Typen mit Karohemd und Zopf, stimmlich bewältigt er die Partie einigermaßen solide, auch wenn das enge und etwas spröde Material mich nicht wirklich begeistert; sicherlich ein ordentlicher Ensemblesänger für ein mittleres Opernhaus, aber hier doch eher unterbesetzt. Das gilt leider auch für Samuel Youn in der – immerhin doch – Titelpartie. Youn verfügt über einen schönen, warmstimmigen Bariton, dem es allerdings an Volumen und vor allem an dem bassbaritonalen Fundament fehlt, dass für die Bewältigung der großen dramatischen Ausbrüche nötig ist; so kann er zwar in einigen kontemplativen Passagen gefallen, wirkt aber, wenn es wirklich drauf ankommt, überfordert und außerstande, die komponierten Höhepunkte wirklich zu „setzen“. Ich fürchte, dass der sympathisch jungenhaft wirkende Künstler sich in diesem Fach momentan noch keinen Gefallen tut.

Nein, das ist nicht Bertolucci, das ist der Festspielchor! (Foto: Enrico Nawrath)

Nein, das ist nicht Bertolucci, das ist der Festspielchor! (Foto: Enrico Nawrath)

Das Dirigat von Axel Kober rundet den insgesamt soliden, aber nicht wirklich hochklassigen Opernabend konsequent ab. Mit undankbarer Detailarbeit gibt sich Kober bekanntlich eher ungern ab und auch hier waren in erster Linie Lautstärke und Tempo angesagt, die Ouvertüre fegte als maritimes Schlachtengemälde vorbei und die Chöre hallten unter voller Takelage. Da er hier natürlich ein wesentlich besseres Orchester zur Verfügung hat als unterm Jahr im heimischen Düsseldorf, hörte man diese musikantisch-deftige Lesart sogar mit einem gewissen Vergnügen, wenn auch ohne die ganz große Begeisterung.

Eine Begeisterung, die sich, vor allem in orchestraler und in szenischer Hinsicht, am nächsten Abend im „Lohengrin“ durchaus einstellte. Die diesjährige Serie markierte den endgültigen Abschied von der Inszenierung von Hans Neuenfels, die in den letzten sechs Jahren absoluten Kultcharakter gewonnen und die – das darf man getrost so sagen – Aufführungsgeschichte geschrieben hat. Stichwort: die Ratten. Allerdings würde man Neuenfels und seiner Arbeit nicht gerecht, wollte man seine Deutung allein auf den Einfall reduzieren, die Handlung in der weißwandigen Sterilität eines Forschungslabors anzusiedeln und den Chor als Population von sich ständig mutierenden Laborratten auftreten zu lassen. Diese sind, in den liebevoll detailiert entworfenen Kostümen von Reinhard von der Tannen, von dem auch das klar definierte und schnörkellos-elegante Bühnenbild stammt, zwar ausgesprochen niedlich und amüsant anzuschauen, sind aber natürlich in erster Linie eine Chiffre, eine szenische Metapher für instinktgesteuerten Selbstnutz und entindividualisiertes Herdenverhalten der breiten Masse; einer Masse, die immerhin auf puren Schwanenzauber hin ihre Hierarchien über Bord wirft und sofort und, im wahrsten Sinne des Wortes, frag-los einem seltsamen Mann-Gott-Heldenwesen folgt. Das führt mitten hinein ins Zentrum des Werkes und ist, neben Konwitschnys legendärer Hamburger Inszenierung, mit Sicherheit die originellste, treffendste und bildmächtigste Umsetzung des Werkes, die ich bislang gesehen habe. Sicherlich muss man nicht jedes Detail dieser Regie im Einzelnen dechiffrieren können oder reibungslos in den Gesamtzusammenhang einbinden – schließlich sind wir ja bei Neuenfels, und der lebt ein Stück weit in seiner ganz eigenen Welt – aber die erzählerische Linie ist durchgehend erkennbar, die Entwicklung der Figuren und des Kollektivs klar und deutlich erzählt. Der Vergleich mit der Holländer-Inszenierung des Vortags ist nicht fair, drängt sich aber auf, denn hier handelt es sich, bei aller Wertschätzung, doch um einen Klassenunterschied. Denn Neuenfels ist, egal ob man seine Ideen und seine Ästhetik mag oder nicht, ein großer Regisseur, der es meisterhaft versteht, eine Geschichte sinnfällig zu erzählen, die Personen lückenlos und differenziert zu führen und auch die Chormassen im Raum organisch und strukturiert zu bewegen. Die Bilder, die dabei gelingen, sind sprachmächtig, eindrucksvoll, teilweise ikonographisch. So etwa das Schlußbild mit der symbolischen Umdeutung der Farben – Lohengrin und Elsa nun in schwarz, Ortrud in weiß – und schließlich dem der Schwanenkapsel entstiegenen Humunkulus namens Gottfried, ein Alien aus der Retorte, der seine Herrschaft über die am Boden ausgestreckte Menge antritt; eine sonderlich gute Zukunft steht nicht zu erwarten. Das geht unter die Haut. Die präzise und dramaturgisch zwingende Lichtregie von Franck Evin und die von Björn Verloh gestalteten Trickfilm-Videos runden den Abend nicht nur ästhetisch ab, sondern präzisieren und unterstützen die Bühnenregie auch inhaltlich; genau so sollte es sein!

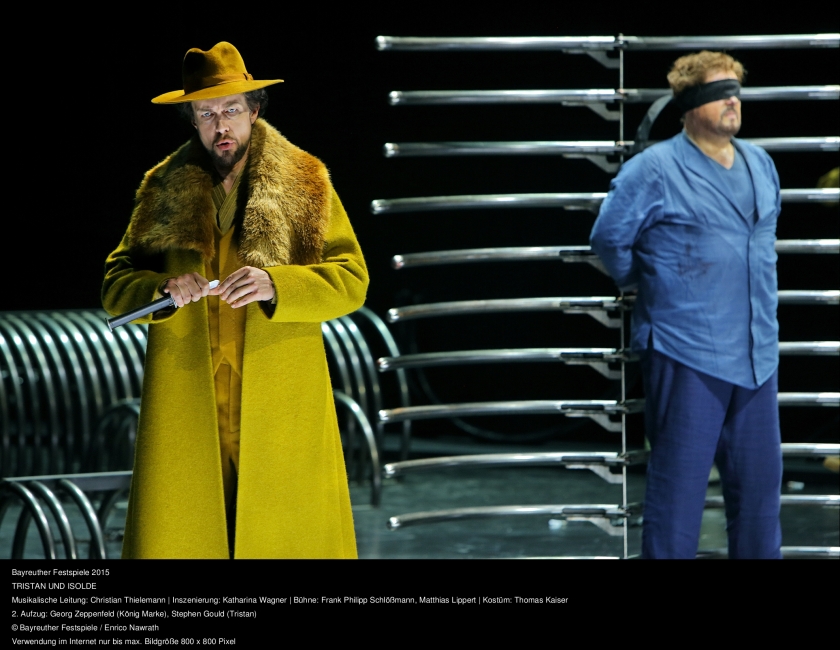

Kinostunde in Brabant: Telramund (Jukka Rasilainen), Ortrud (Petra Lang), der Heerufer (Samuel Youn) und der König (Wilhelm Schwinghammer) unter der Videowand – Foto: Enrico Nawrath

Kinostunde in Brabant: Telramund (Jukka Rasilainen), Ortrud (Petra Lang), der Heerufer (Samuel Youn) und der König (Wilhelm Schwinghammer) unter der Videowand – Foto: Enrico Nawrath

Einen ebenfalls ganz starken Eindruck hinterließ das Dirigat des Hügel-Debütanten Alain Altinoglu, der die Produktion für den heuer terminlich verhinderten Andris Nelsons übernommen hatte. Für 2018, so hört man, ist Altinoglu als Dirigent der nächsten Lohengrin-Neuproduktion im Gespräch; eine gute Wahl, denn der junge Franzose animierte das Festspielorchester zu einem wunderbar leichten, aber zugleich geeerdetem Spiel von großer, fast schon impressionistischer Farbigkeit. Das galt nicht nur für die lyrischen Monologe und Naturstimmungen wie den Tagesanbruch im zweiten Akt, sondern auch für die zeremonialen Massenszenen, die hier erfrischend „undeutsch“, ohne hohlen Pomp und martialisches Geschmetter auskamen; auch das berüchtigte „Für deutsches Land das deutsche Schwert…“ hat selten so wenig nach Reichsparteitag geklungen. Dennoch wirkt sein Zugriff nie gesoftet oder abgeschliffen, die über dem Stück lastende Kriegssituation und der weltanschauliche Endkampf zwischen alten und neuen Wertesystemen wurde beklemmend fühlbar, die in der Musik tobenden Kontraste und Energien konnten sich entfalten. Und wenn der eine oder andere langjährige Bayreuth-Pilger leise moserte, man habe den Anfang des Vorspiels, jene geteilten Geigen mit ihrem A-Dur-Exzess, schon leiser und zarter gehört… So what?

Nächtliche Konfrontation: Elsa (Annette Dasch) vs. Ortrud (Petra Lang) – Foto: Enrico Nawrath

Nächtliche Konfrontation: Elsa (Annette Dasch) vs. Ortrud (Petra Lang) – Foto: Enrico Nawrath

Die Sängerbesetzung bestand in dieser Farewell-Serie zum größten Teil aus bewährten Kräften, die mit der Inszenierung teilweise seit Jahren vertraut sind; vermutlich auch ein Grund für den harmonischen Gesamteindruck des Abends. Im Detail allerdings konnte die gesangliche Seite nur sehr bedingt überzeugen. Einen Tag nach dem eher problematischen Holländer eröffnete Samuel Youn als Heerufer das Spektakel mit nun deutlich entspannter klingender Stimme musikalisch eloquent und prägnant. Eine Vorgabe, die, um noch kurz in der Reihenfolge der Auftritte zu bleiben, von Wilhelm Schwinghammer als König Heinrich aufgegriffen wurde. Im Gegensatz zu einigen Kollegen bereitet ihm die relativ hohe Tessitura der Rolle keine Probleme, das warme, zuweilen eher baritonale Timbre verleiht dem Herrscher weiche und menschliche Züge. Dann, mit dem ersten Monolog Telramunds, fingen allerdings die Stimmprobleme an; Jukka Rasilainen verfügt zwar immer noch über imposantes Material, welches inzwischen aber doch sehr brüchig und verbraucht klingt, dass er mit seinem Lispeln offenbar Nadja Michael Konkurrenz machen will, verbessert den Eindruck auch nicht gerade… Hat man da wirklich niemand anderen gefunden? Nun hängt an diesen drei Partien nicht wirklich der Erfolg oder Misserfolg einer Lohengrin-Aufführung, da ist die Trias Lohengrin-Elsa-Ortrud spielentscheidend. Von diesen dreien sorgte Petra Lang für den meisten Effekt; mit der Ortrud hat die Künstlerin sicherlich ihre beste Rolle gefunden. Hier sind das metallisch-herbe Timbre und der hochtourig aufgeputschte, zuweilen scharfkantige Vortrag genau richtig und auch die szenische Interpretation der Figur als eine Mischung aus Domina und Gouvernante – klingt komisch, ist aber so!- kommt ihr entgegen. Dagegen scheint sich Annette Dasch in einer veritablen Stimmkrise zu befinden, die sich auch seit ihren letzten Auftritten in München nicht gelichtet hat. Lediglich in den unteren Lagen und bei beschränkter Dynamik verfügt die Stimme noch über die nötige Sicherheit, die obere Mittellage und Höhe gerät dagegen zum Vabanquespiel, zumeist mit ungutem Ausgang. So bekam man in erster Linie Mitleid mit Elsa von Brabant; nur leider anders als vom Autor beabsichtigt. Was die Besetzung der Titelpartie mit Klaus Florian Vogt betrifft, so kann ich eigentlich nur wiederholen, was ich vor vier Monaten über seinen Auftritt in derselben Partie in Berlin (siehe Archiv April 2015) geschrieben habe. Ich kann ihn noch so oft erlebt, bzw. erduldet haben, beim ersten Einsatz reißt es mich stets aufs Neue, eine Stimme, an die ich mich nie gewöhnen werde und das auch nicht möchte. Über die technische Seite seines Vortrages brauchen wir nicht zu sprechen, die ist gegeben und die passt, über alles andere mag ich mich nicht mehr auslassen. Frenetischer Jubel vom Festspielpublikum, keine hörbare Opposition. Da gehe ich doch lieber im Geiste mal die bedeutsamen Lohengrine durch, die ich bisher so erlebt habe, von Kollo über Wolfgang Schmidt, Heppner und Seiffert bis hin zu Jonas Kaufmann… Und denke mir jetzt einfach mal mein Teil.

Endzeitszenario mit Lohengrin (Klaus Florian Vogt) und Gottfried von Brabant (Foto: Enrico Nawrath)

Endzeitszenario mit Lohengrin (Klaus Florian Vogt) und Gottfried von Brabant (Foto: Enrico Nawrath)

War es das? Vorhang zu, merce vielmals und bis zum nächsten Jahr? Nein, noch nicht. Denn eines steht noch aus, nämlich die fällige Lobeshymne auf den fantastischen Festspielchor in der Einstudierung von Eberhard Friedrich. Allein die performance der Damen und Herren an diesen beiden Abenden hätte schon die Anreise gelohnt, hier spricht, bzw. singt das Kollektiv mit einer Stimme, so unglaublich harmonisch, präzise und sprachmächtig wird hier musiziert, alles aus einem Guss, vom feinsten pianissimo bis zur klangewaltigen Fortissimo-Ansage. Da hören sich fast schon ausgelutschte und oftmals malträtierte Evergreens wie „Steuermann, lass die Wacht“ oder „Treulich geführt“ plötzlich ganz frisch, unverbraucht und wie gerade entstanden an. Das waren Festspiel-Gänsehaut-Momente und ganz großes Kino.